音鑑研究委員の先生による鑑賞授業 STEP UP!: 小学校での学びを生かした中学校での授業づくり ~『ハンガリー舞曲第5番』を中心とした事例をもとに~

著者

安部 文江(長野県小諸市立小諸東中学校教諭)

小学校での学びを踏まえて中学校での学びを深める

前回の結びに、研究委員の河﨑秋彦先生より「研究委員会では、『小中学校の連続的・発展的な学び』も大切な視点としてきた」とありました。本稿では、小学校での学習を基盤にしながら、中学校での一歩踏み込んだ学習をどのように構想し実践したらよいかについて、「よくわかる!音楽鑑賞の授業づくり」(令和3年7月発行)の『ハンガリー舞曲第5番』を中心とした事例をもとに紹介していきます。

1. 小中連携を考えた題材構想

小学校と中学校それぞれの実践について合同で研究していくと、様々な発見があります。

中学校で指導する立場から小学校の実践を見ると、「小学校でこれだけのことを学んでいるのだから、それらのことを中学校の学習に生かせないだろうか」という考えが浮かび、反対に小学校の立場から中学校の実践を見ると、「中学校での学びにスムーズにつなげるためにも小学校でこの部分は必ず押さえておきたい」という発想が生まれます。

それらの視点から、小学校の学習内容を踏まえ、中学校でさらに学習を深められるような内容を構想したいと考えたときに、中学校でよく挙げられる課題「鑑賞の指導事項のうち、アの(イ)と(ウ)、イの(イ)と(ウ)は取り上げにくかったり、時間がかかってしまったりする」が浮かびました。小中の連携を図ることは、この課題を解決する一助になるのではないかと考えました。

小学校高学年の鑑賞の指導事項ア「(略)、曲や演奏のよさなどを見いだし、曲全体を味わって聴くこと」とイ「曲想及びその変化と、音楽の構造との関わりについて理解すること」の学習を基盤にして、中学校では、イ(イ)「音楽の特徴とその背景となる文化や歴史、他の芸術との関わり」についての知識を得たり生かしたりしながら、ア(イ)「生活や社会における音楽の意味や役割」またはア(ウ)「音楽表現の共通性や固有性」について考えました。そして、音楽のよさや美しさを味わって聴く学習を構想するために、どのような教材がふさわしいか検討します。

2. 教材選定

まず、教材選びです。今回は、いくつかの候補の中から、『ハンガリー舞曲第5番』(ブラームス編曲※)を選びました。教材に選んだ理由は、小学校第6学年の教科書に掲載されており、小学校の授業で取り上げられることが多いこと、ロマの音楽の影響を受けた楽曲であることから、他の楽曲と比較鑑賞することで、中学校の指導事項イ(イ)や、ア(イ)(ウ)などの指導事項の内容を網羅できると考えたからです。 ※教科書では「ブラームス作曲/シュメリング編曲」という表記もある。

次に、中学校で『ハンガリー舞曲第5番』を中心教材として、どのような授業展開が考えられるか、題材構想を練ります。その際に、生徒の実態を捉え、生徒が何ができるようになるか、何を学ぶか、どのように学ぶかを整理し、学習内容を決め出していきます。

【生徒の実態】(基盤となる小学校での学習)

- 旋律の反復や変化(ア―イ―ウ―エ―ア―イ)、速度や強弱、調の変化を理解して鑑賞し、そこから生まれる曲や演奏のよさを見いだし、曲全体を味わって聴く。

↓

【中学校では……】(学びの深まりを考えて)

- 小学校での学習を基盤に、「音楽の特徴とその背景となる文化や歴史、他の芸術との関わり」についての知識を得たり生かしたりしながら、「生活や社会における音楽の意味や役割」または「音楽表現の共通性や固有性」について考え、音楽のよさや美しさを味わって聴く学習を構想していく。

↓

【そのために……】

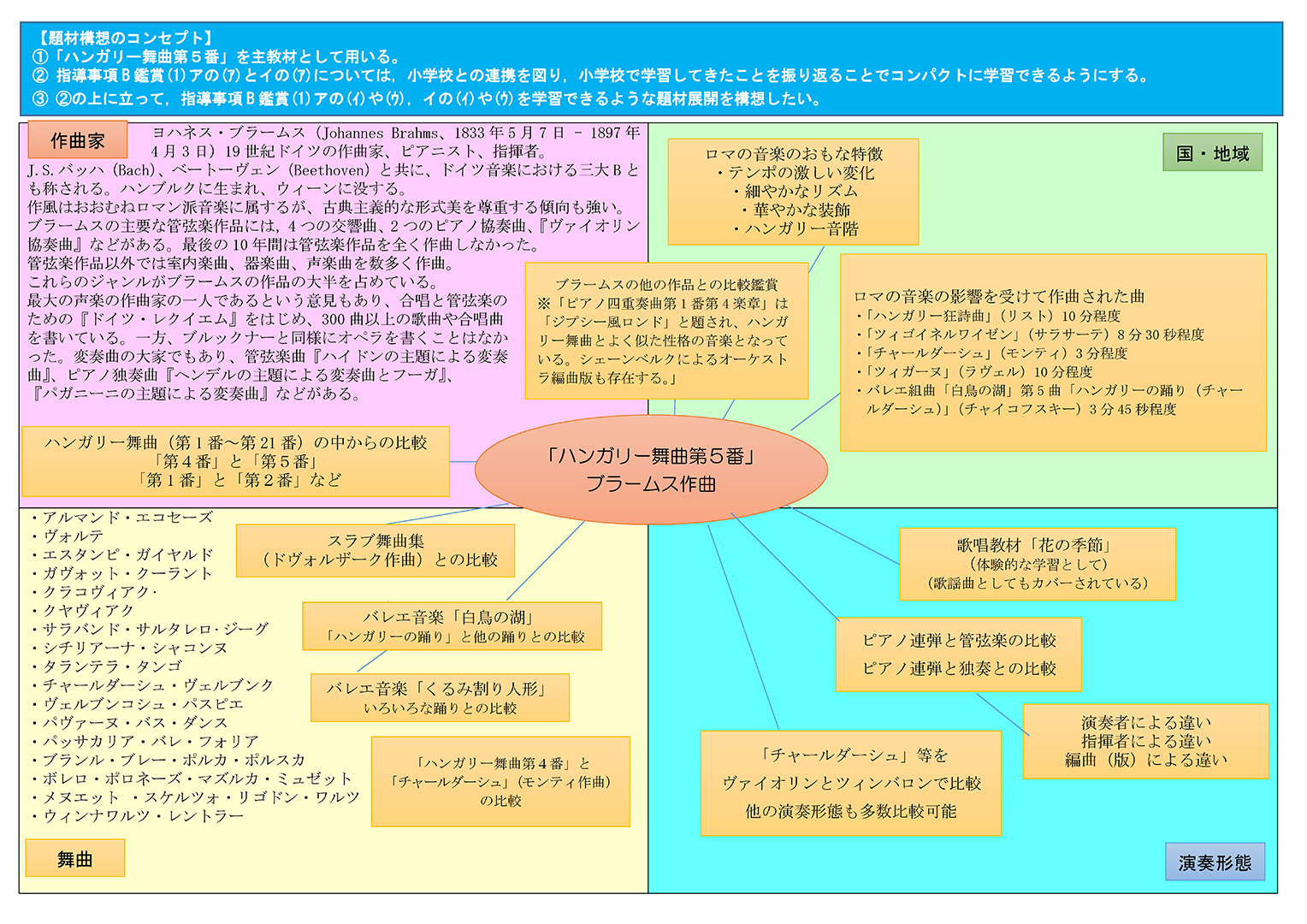

- 『ハンガリー舞曲第5番』を中心教材としながら、他にもロマの音楽を比較鑑賞していくことで、ロマの音楽の特徴についての理解を深められるようにしたい。(図1)

図1の「題材構想のコンセプト」から、教材として取り上げられる可能性のある曲を下記のように絞り込みました。

- ① ロマの音楽の影響を受けて作曲された曲

- 『ハンガリー狂詩曲』(リスト)10分程度

- 『ツィゴイネルワイゼン』(サラサーテ)8分30秒程度

- 『チャールダーシュ』(モンティ)3分程度

- 『ツィガーヌ』(ラヴェル)10分程度

- バレエ組曲《白鳥の湖》第5曲『ハンガリーの踊り(チャールダーシュ)』(チャイコフスキー)3分45秒程度

- ② 《ハンガリー舞曲》第1番~第 32 番(ブラームス)の中からの比較

- ③ 《スラブ舞曲集》(ドヴォルザーク)との比較

- ④ バレエ組曲《白鳥の湖》(チャイコフスキー)の中の他の踊りとの比較

そして、教材研究を重ね、上記の候補曲の中から、演奏時間や『ハンガリー舞曲第5番』との比較のしやすさなどから、次の2曲を比較教材として取り上げていくことにしました。

🎶『ハンガリー舞曲第4番』

緩―急のコントラストや、細やかなリズムや装飾が印象的で、第5番との共通性や固有性を聴き取りやすい楽曲である。また、冒頭の緩徐部分は、『チャールダーシュ』(モンティ)の冒頭の旋律との類似性もあり、ロマ音階が醸し出す雰囲気を感じ取りやすい楽曲である。

🎶『チャールダーシュ』

「チャールダーシュ」とは、ハンガリーのジプシー風民族舞曲で、ゆったりとした「ラッセン」と、急速な「フリシュカ」という2つの部分から構成されている。様々な作曲家が作曲しているが、本題材では、モンティ作曲を取り上げる。冒頭の哀愁を帯びた短調のラッセンは、『ハンガリー舞曲第4番』の冒頭部分の旋律との類似性があり、途中から一転して軽快なフリシュカへ移行する部分も、『ハンガリー舞曲第5番』と『ハンガリー舞曲第4番』との共通性を感じ取ることができる。

このように、指導事項や学習のねらいと照らし合わせながら、使用する教材を慎重に検討することがとても大切です。

3. 学習指導要領との関連

(1)指導事項

今回、教材として取り上げた『ハンガリー舞曲第5番』、『ハンガリー舞曲第4番』、『チャールダーシュ』の3曲(以下、教材曲すべてを指す場合は「教材3曲」)は、〔共通事項〕の音楽を形づくっている要素とそれに伴う用語のいくつかが、明瞭で変化に富み、音楽を特徴付けていることが分かりやすい曲であるといえます。また、その特徴をもつ音楽は他にも多数あり、特にハンガリーを中心とした東ヨーロッパにおける地域的・歴史的な特徴としてもよく知られています。

これらのことから、指導事項ア(ウ)とイ(イ)がふさわしいと考えられます。なお、ア(ウ)とイ(イ)を扱うためには、イ(ア)の理解も不可欠となりますが、小学校での既習内容を生かし、短時間の復習で抑えるようにし、ア(ウ)とイ(イ)に十分な時間をかけられるようにします。

(2)取り扱う〔共通事項〕

ア 教材13曲に用いられる楽器の音色、リズム、旋律、強弱、速度の特徴とその変化やそれらの関連を知覚し、それらの働きが生みだす特質や雰囲気を感受しながら、知覚したことと感受したこととの関わりについて考えること。

イ 音楽を形づくっている要素及びそれらに関わる用語や記号(拍、拍子、音階、調、「rit.」「a tempo」「accel.」など)について、音楽における働きと関わらせて理解すること。

〈実践〉中学校 第3学年

題材名

ロマの音楽の影響を受けて作曲された曲の魅力に迫ろう

教材

- 《ハンガリー舞曲集》より第5番、第4番(ブラームス編曲)

- 『チャールダーシュ』(モンティ作曲)

題材の目標

- 教材3曲の音楽の特徴とその背景となる文化や歴史を理解する。

- 鑑賞に関わる知識を得たり生かしたりしながら、教材3曲の音楽表現の共通性や固有性について考え、音楽のよさや美しさを味わって聴く。

- 教材3曲の音楽の特徴とその背景となる文化や歴史の曲想と音楽と構造との関わり、音楽表現の共通性や固有性について関心をもち、音楽活動を楽しみながら主体的・協働的に鑑賞の学習に取り組む。

授業の概要(全2時間)

① 『ハンガリー舞曲』より第5番、第4番を視聴し、2曲の共通点について感じ取る。

- 速度、旋律、強弱の特徴をまとめる。

② 『チャールダーシュ』を視聴し、速度の変化や調性の変化を感じ取りながら鑑賞する。

- 『ハンガリー舞曲』第5番、第4番と比較鑑賞して、共通点をワークシートに記入する。

③ 「チャールダーシュ“フリシュカ”」の踊りと音楽の映像を視聴し、踊りと関わりがあることを理解する。

- ロマについて知り、3曲ともロマの音楽の影響を受けた曲であることを知る。

- 「チャールダーシュ“フリシュカ”」の踊りと音楽の映像を視聴し、特徴的なリズムを覚え、リズム打ちをしながら、鑑賞する。

- 踊りと音楽との関連について気付いたことをワークシートに記入する。

④ ロマの音楽の影響を受けて作曲された曲を学習して理解したこと、聴き取ったことや感じ取ったことをまとめ、よさや美しさを味わいながら鑑賞する。

- 教材3曲を鑑賞し、ロマの音楽の影響を受けて作曲された曲のよさや美しさについて、自分のワークシートを見直してまとめる。

ロマの音楽の影響を受けている『ハンガリー舞曲第5番』『ハンガリー舞曲第4番』『チャールダーシュ』の3曲は、とても似ていて、どの曲からも少しもの悲しいような感じと情熱的な感じが伝わってきた。3曲に共通して、テンポがゆっくりの部分と速い部分があり、その変化がとても激しかった。速い部分は強弱も強くて激しいところが多く、シンコペーションもたくさん使われている。踊りの映像も見たが、この速い部分は踊りと結び付いている音楽だから、強弱の変化も激しく、シンコペーションもたくさん使われていて、情熱的な感じが伝わってくるのだと感じた。ゆっくりの部分は、テンポに揺れがあったり、装飾音が使われていたり、音程が跳躍していることなどから、作曲者や演奏者の感情がとても表れているような気がした。

ロマの音楽の影響を受けて作曲された曲は他にもたくさんあることを知った。ロマの音楽は、ロマの人々の移動生活の中から生まれ、踊りと結び付いていたり、観客が惹きつけられるような技巧が凝らされたりしているところが特徴で、ロマの音楽の魅力であると思う。

小学校での学びを生かして

『ハンガリー舞曲第5番』を聴いた際に、旋律を口ずさんだり、「懐かしい」といって音楽に合わせて体を動かしたりする生徒が多かったことがとても印象的でした。他の2曲と比較鑑賞したり、踊りの映像を見たりしていくうちに、3曲に共通した音楽の特徴やその背景となる文化や歴史について理解し、3曲の共通性や固有性について考えることができました。小学校で習って知っていた曲の新たな側面を知り、中学校でさらに音楽的な見方・考え方を働かせて、👧「『ハンガリー舞曲第5番』がもっと好きになった」👦「『ハンガリー舞曲第5番』の聴き方が変わった」という感想も聞かれました。

音楽科の授業時数は限られており、鑑賞の指導事項のア(イ)や(ウ)、イ(イ)や(ウ)は取り上げにくい、時間がかかるという課題が挙げられますが、小学校での既習曲を教材にすることで、音楽に親しんでいく態度も養われていきます。これからも、小学校での学びを中学校につなげられるような題材を探っていきたいです。

掲載号

季刊「音楽鑑賞教育」Vol.62(2025年7月号)