教材発見 リズム(拍子)、音色、強弱

モーツァルト:3つのドイツ舞曲 KV.605 ~ 第3番『そり滑り』

ARCHIVE

このコンテンツは月刊「音楽鑑賞教育」掲載記事のアーカイブです。著者の許諾をいただき掲載しています。執筆当時の時代背景、表現、考えに基づいた記事であることをご了承の上、ご利用ください。記事に対するご意見やお問い合わせは音鑑事務局にお願いします。

渡邊 學而(音楽評論家)

月刊「音楽鑑賞教育」2007年9月号掲載

小学校の教科書の鑑賞用教材の中に、モーツァルトのドイツ舞曲『そり滑り』が入っているのを見たとき、ちょっと不思議な感じがした。「不思議な感じ」というのは、あまり適当な表現ではないのだが、とても良い教材を選んだという思いとともに、この曲をどのように聴かせるのかという、多少の疑問ももったからである。

ご存知のように、この曲はモーツァルトが宮廷舞踏会用に作曲した一連の舞曲のひとつで、3拍子のワルツのリズムで書かれている。そしてこの曲のトリオ部に、馬橇に付けられている「シャンシャン」と音を鳴らす鈴の音が入っていて、馬に曳かれた橇がのんびりと走っていく様子が感じられるので、子供達にも判りやすい、ということであろう。

ところで、この曲に「そり遊び」という題名を付けている解説もあり、確か教科書でもその題名になっていたと思う。この曲の原題は、“Schlittenfahrt”で、“Schlitten”は文字どおり「そり」、“fahrt”は、“fahren”から来ている言葉で、「(乗物で)行く」という意味であるから、「そりに乗って行く」、すなわち「そり滑り」の方が近いように思う。

もっとも、“Fahrt”という名詞には、「乗物での旅行、とか遠足」の意味もあるので、「橇に乗って遠くに出かけていく」感覚もあるのかもしれない。そうすれば、この曲の最後がトリオ部の音楽でだんだんと小さくなり、消えてしまう演奏のやり方も納得できるように思う。

ただこの曲でもうひとつ特徴的に思われることは、このトリオ部でポストホルンが使われていることである。ポストホルンは、当時町から町へ郵便を運ぶ郵便馬車の御者が、郵便が来たことを知らせるのに使っていた小さいホルンである。もちろん冬、雪が積もっている所では馬車の代わりに「そり」を使っており、そのことから考えると、これは郵便を運ぶ「そり」を表わしていて、やはりその「そり」が次の町に向かって遠くに離れていく曲とみても、よいのかもしれない。

このようにいろいろなことが考えられるのだが、しかしこの曲が、元来舞踏会用の踊りの音楽として作られたことには違いない。

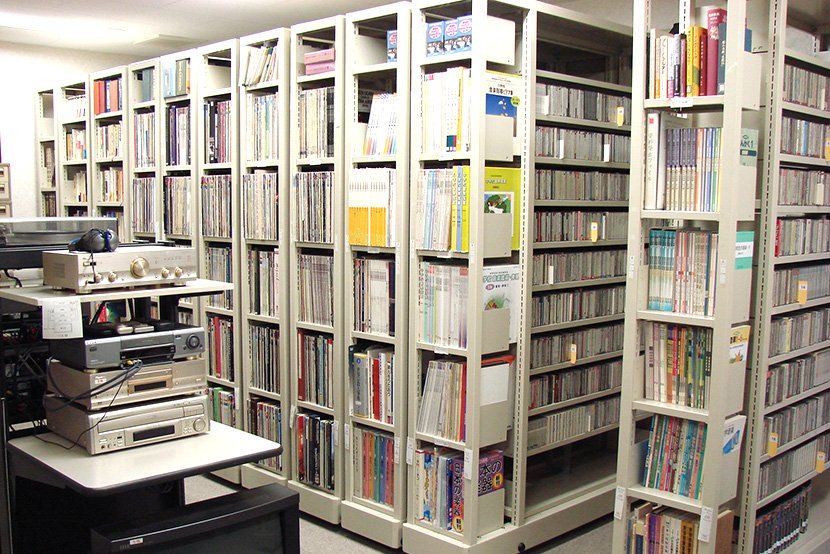

なお、この曲の演奏だが、レコードの時代には、カラヤン、ボスコフスキー、マリナー、パイヤール、コリン・デイヴィスなどの指揮したものが8種類ほど出ていたが、そのうちのいくつかはCDに再録されている。CD用に録音されたものは意外と少なく、1998年のジルヴェスター・コンサートでアバドがベルリン・フィルを指揮したライブ録音(POCG-10160)があるくらいである。

「そり滑り」の音楽には、他にもリロイ・アンダーソンの『そり滑り』や、レオポルト・モーツァルトの〈そり滑りの音楽〉の中の『そり滑り』などがあり、これらはいずれも、3拍子ではなく、2拍子か4拍子の曲で、しかも馬橇の鈴の音と御者が馬に与える鞭の音が入っているから、馬橇が走っている様子が子供達にも捉えやすい音楽になっている。

アンダーソンの曲は、フィードラー指揮ボストン・ポップス管弦楽団(BVCC-35042)など、いくつかの演奏が出ている。一方、L. モーツァルトの曲は、レコードの時代には3種類ほど出ていて、フェルバー指揮ヴュルテンベルク室内管弦楽団の演奏がよかったが、現在CDでは、出ていないようである。

なお、このドイツ舞曲を作曲したころのモーツァルトは、経済的にも、精神的にも、最悪の状態にあった。作曲は最後の年となった1791年の2月なのだが、モーツァルトは前年の1790年9月から11月にかけてフランクフルトに旅行している。それはこの年の10月に、新しくオーストリア皇帝になったレオポルト2世の戴冠式が行なわれるために、ウィーンの宮廷音楽家たちが同行したのだが、当時宮廷作曲家の末席に名を連ねていたモーツァルトは、そのメンバーに選ばれなかった。そこで彼は自分の費用でフランクフルトに行き、自分の演奏会を開いて、各国から集まる貴族たちに自分の力量を認めてもらい、雇ってもらおうとした。しかし、これは成功せずに借金ばかりが残ったので、ウィーンに帰ってから、商人のラッケンバッヒャーという人から1,000グルデンのお金を借金している。

当時モーツァルトは、宮廷から年俸800グルデンの給料をもらっていたが、彼のような作曲家がもっとも期待している作品はまずオペラであり、次が交響曲や協奏曲の作品であった。しかし最後の年になってもオペラの注文はまったくなかった。また交響曲や協奏曲は、予約演奏会で演奏するものであったが、それには予約会員が必要であった。モーツァルトの最盛期の1784年には、予約会員がなんと174人も居たのに、最後の年にはたった2人しかいなかったので、この分野の作品も作曲することができなかった。そこで仕方なく、モーツァルト本来の宮廷での給料分の仕事である宮廷舞曲を、この2月から3月6日にかけて、なんと44曲も一気に作ったのである。その中の1曲がこの『そり滑り』なのである。そして3月7日になって、シカネダーから歌劇『魔笛』の作曲の依頼を受け、ようやく少し明るさを取り戻したのであった。