音楽鑑賞教育Q&A相談室

ARCHIVE

このコンテンツは月刊「音楽鑑賞教育」掲載記事のアーカイブです。著者の許諾をいただき掲載しています。執筆当時の時代背景、表現、考えに基づいた記事であることをご了承の上、ご利用ください。記事に対するご意見やお問い合わせは音鑑事務局にお願いします。

質問

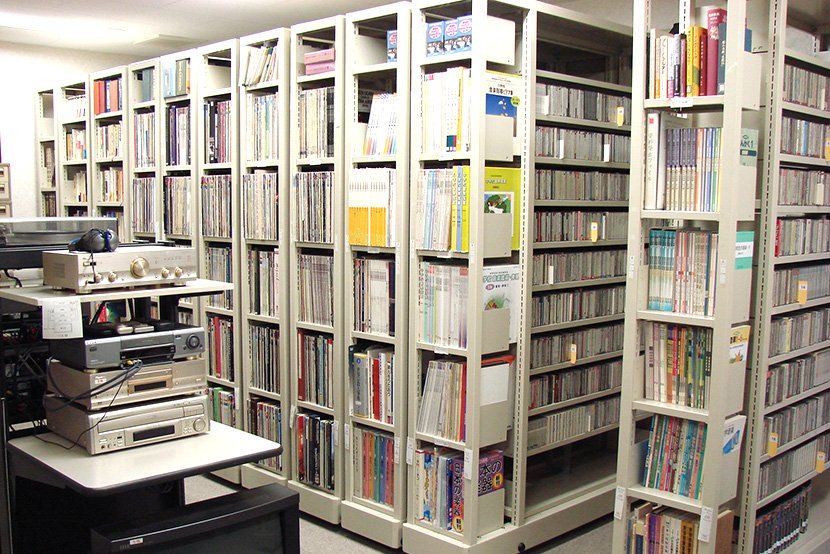

【Q5】学級担任をしています。教室では持ち運びのコンパクトなCDプレーヤー(MD付き)を使っていますが、このような機器でも鑑賞指導は可能でしょうか。

回答者

大湊勝弘(東京都世田谷区立松沢小学校教諭:当時)

掲載号

月刊「音楽鑑賞教育」2006年9月号

回答

結論から申し上げれば、可能であると考えます。最近のCD、MDプレーヤーは以前の機器から比べたら音質もクリアで、音の広がりと深まりも十分満足のいくものが多いといえるでしょう。大切なのは、指導のねらいとしている内容(音・音楽)が、正しく聴き取れるかどうかです。つまり、鑑賞指導で大事にしたいのは、教師が今日の聴かせどころはここだという「音そのもの」を子どもが感じ取れるかどうか、ということになります。

例えば、サン=サーンス作曲の《動物の謝肉祭》から『象』を教材としましょう。この音楽から動物を想像しようという点に的を絞ったときに、その低音の音質、また響きなどから子どもたちがイメージしたものを感じ取れるかどうかということです。鳴らしたときに音質が軽く、イメージしている音からかけ離れてしまった場合は指導に適しません。

とくに出力が小さい機器ですと十分な低音が出にくいことが考えられます。このような点に気をつけて実際に鳴らして大丈夫であれば、よいのではないでしょうか。

また、教室内で機器をセットする位置や子どもたちが聴き取る場所など、工夫は必要でしょう。例えばスピーカーの位置は高すぎないか低すぎないか、子どもたちが近すぎたり遠く離れすぎたりしていないかなどの点に注意して下さい。また一番大きな音(楽曲の盛り上がる箇所)のときに、音のひずみが出ないかなども考慮する必要があるでしょう。