音楽鑑賞教育Q&A相談室

ARCHIVE

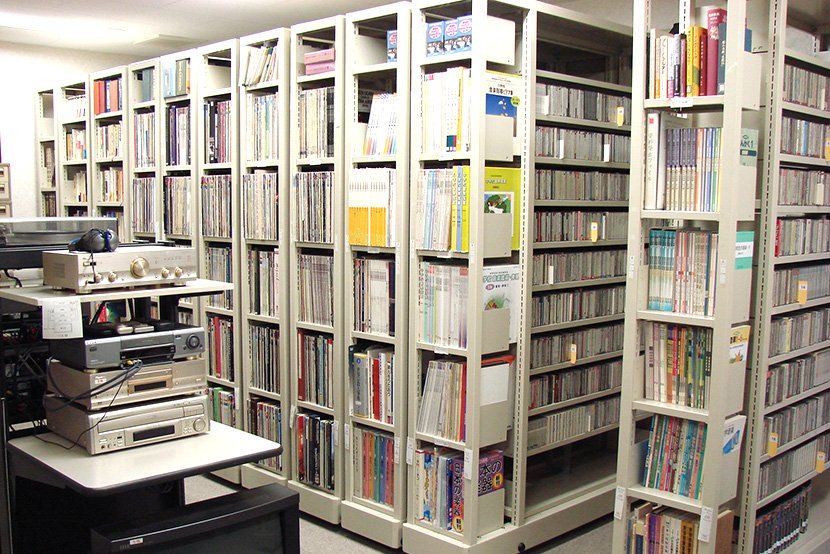

このコンテンツは月刊「音楽鑑賞教育」掲載記事のアーカイブです。著者の許諾をいただき掲載しています。執筆当時の時代背景、表現、考えに基づいた記事であることをご了承の上、ご利用ください。記事に対するご意見やお問い合わせは音鑑事務局にお願いします。

質問

【Q4】鑑賞指導の観点とその指導の仕方を教えてください。

回答者

大湊勝弘(東京都世田谷区立松沢小学校教諭:当時)

掲載号

月刊「音楽鑑賞教育」2006年9月号

回答

鑑賞指導の観点は、「曲想」「要素・構成」「表現媒体」の3つです。

「曲想」とは、楽曲が醸し出す雰囲気や曲の気分のことを指し、「要素・構成」は、旋律、リズム、和声、強弱、速さ、音色、拍子、調性、構成は楽曲の形式など、また「表現媒体」はさまざまな楽器や声などを指します。

これらの観点の内容を指導するには、次のような方法が考えられます。

- 曲想

- 曲の感じが変わったら手を挙げる、身体表現で表わす(立つ、座る)

- 単な物語にする

- 曲想と要素とを関連させて文章で表わす

- 要素・構成

- 旋律を口ずさむ、楽器で演奏する

- 強弱の変化を身体表現で表わす(大きく指揮をする→小さく指揮をする)

- 曲の構成を ○図で表わす ○A―B―Aで表わす ○身体表現で表わす(ステップを踏む、指揮をする)

- 特徴的なリズムを打つ

- 表現媒体

- 楽器の音色の感受→楽器の模擬演奏

- 楽器の音(あるいは人の声)が聞こえたら挙手をするなど

指導した内容が定着しているかどうかは評価の観点にもなりますので、その見取り方が重要になってきます。活動の様子をさまざまな方法で観察し、子どもの変化や反応を見取るようにしましょう。内容によっては長期的な展望に立って(年間指導計画の流れの中で)見取ることも大切です。

そして、これら鑑賞の指導は、楽曲の部分的な面のみに陥らずに、常に、全体→部分→全体という流れで考えるとよいでしょう。