音楽鑑賞教育Q&A相談室

ARCHIVE

このコンテンツは月刊「音楽鑑賞教育」掲載記事のアーカイブです。著者の許諾をいただき掲載しています。執筆当時の時代背景、表現、考えに基づいた記事であることをご了承の上、ご利用ください。記事に対するご意見やお問い合わせは音鑑事務局にお願いします。

質問

【Q2】鑑賞指導において、基本的に気をつけたいポイントは何でしょうか。

回答者

大湊勝弘(東京都世田谷区立松沢小学校教諭:当時)

掲載号

月刊「音楽鑑賞教育」2006年8月号

回答

鑑賞指導においては、児童・生徒の発達段階に応じて、曲想やさまざまな音楽的な要素、楽器や声の美しさなどを、音楽を通して聴き取ったり感じ取ったりすることができるようにすることが大切です。そして音楽のよさや美しさを味わい、「もっと聴きたい」とさらなる意欲をもたせ、音楽を深く感じ取ることができる能力を育むことへとつなげたいと考えます。

このような授業を進めるために、ポイントを3つ挙げて考えてみましょう。

- 音や音楽そのものから鑑賞指導を考える。

- 身につけさせたい能力を考え、ねらいは1つに絞る。

- 関連教材を取り上げ、聴き比べたり聴き深めたりする。

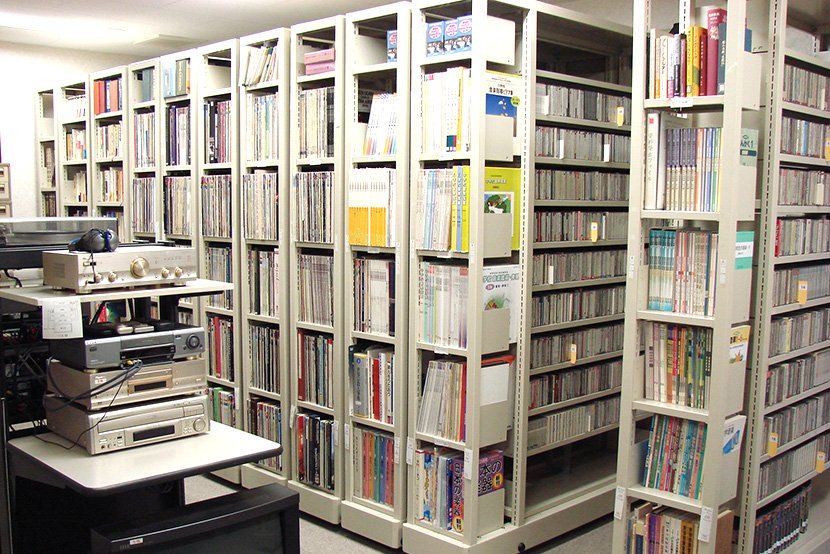

鑑賞の音源(CDなど)はさまざまなものがありますが、まず先生が音楽を聴くことから始めましょう。その中から教材性を見つけねらいは何かを考えます。例えば楽器や声の音色なのか、楽曲の構成なのか、などを判断します。

そして、1時間で追求するねらいは1つにします。多くのねらいを設定してしまうと子どもは何を学んだのか、迷ってしまう授業になりがちです。そのためには、発問が大切な鍵となりますので、よく吟味して子どもに問いかけるようにしましょう。

さらに、関連教材を用いて比較して聴いたり、共通な点は何か、また違いは何かなど、子どもの興味を喚起することにより、より集中して音楽を聴き分けたり聴き深めたりすることができるようになると考えます。