音楽鑑賞教育Q&A相談室

ARCHIVE

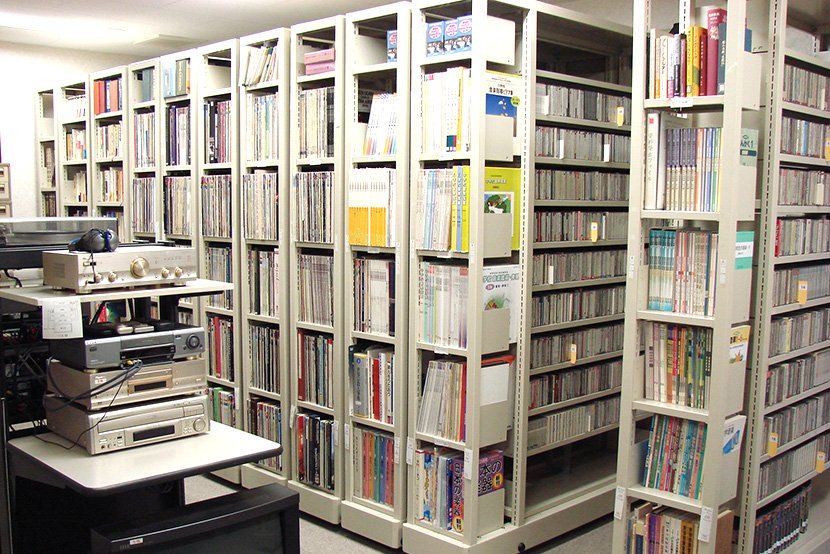

このコンテンツは月刊「音楽鑑賞教育」掲載記事のアーカイブです。著者の許諾をいただき掲載しています。執筆当時の時代背景、表現、考えに基づいた記事であることをご了承の上、ご利用ください。記事に対するご意見やお問い合わせは音鑑事務局にお願いします。

質問

【Q1】鑑賞の学習が大切なのはわかるのですが、歌唱や器楽の活動で時間が取られ、なかなかできないのですが、どう位置づけたらようでしょうか。

回答者

大湊勝弘(東京都世田谷区立松沢小学校教諭:当時)

掲載号

月刊「音楽鑑賞教育」2006年8月号

回答

歌唱や器楽などの表現活動には必ず「聴く」という行為が伴いますので、授業のあらゆる場面で聴く活動も行っているわけです。しかし、鑑賞の能力を確実に身につけるためには、それなりの学習の内容と手立てを考えなければなりません。また、鑑賞指導の時間が取れないというのは、指導計画の曖昧さにあると思われます。年間指導計画の中で表現と鑑賞の関連を図る題材構成を考え、その学年で身につけるべき音楽的な内容は何かを考えましょう。中学年でしたら、B鑑賞(1)のイの事項で、「主な旋律の反復や変化、副次的な旋律、音楽を特徴付けている要素に気を付けて聴くこと。」とあります。このことは、例えば歌唱教材の旋律の反復や変化と関連づけて、楽曲を選んだり聴いたりすることが考えられます。具体的には、ベートーベンの『メヌエット ト長調』の鑑賞を通してこの旋律の動きに着目し、その反復や変化を感じ取ることをねらいとします。この楽曲は主な旋律の反復と変化がきわめてわかりやすいので、同じような構成の歌唱教材と結びつけて指導を行うと効果的です。このように鑑賞教材を関連づけて学習を行うことにより、表現がより豊かになったり深く音楽を聴いたりすることができますので、ぜひ取り入れてみてください。